70m-Rotormast, 4x5-Elemente wide-spaced-Beam (13,2m-Boom) von VK3MO*

mit 100 Watt ein Super-Signal auf 20m in DL

Die von mir gewählte Gliederung sieht so aus:

Was ist DXDX-Praxis

-allgemeines

Jeder DXer wird sein Hobby anders definieren. Für den einen sind

lange Funkgespräche interessant und wichtig. Andere wollen ihre Fremdsprachenkenntnisse

erproben und ausbauen. Wieder anderen genügt ein schneller Rapportaustausch. Die Funkstation eines eingefleischten DXers

ist auf das DXen zugeschnitten. Das muß nicht die Endstufe beinhalten, die sich auf

750 Watt runter regeln läßt. Ein 3-Element-Beam

ist natürlich toll. Ein typischer

3-Element-Dreibandbeam bringt es aber immerhin auf eine Tragrohrlänge von 5m, eine maximale

Elementlänge von 7,57m und einen Drehradius von 4,65m bei 17kg Gewicht

(hofi * Fritzel

FB33). Nicht jeder darf ein solches Gebilde aufs Dach setzen. Entweder hat die

XYL was dagegen, oder der Vermieter, die lieben

Nachbarn oder das Bauordnungsamt (eine 65m-Leiter in Duisburg oder 50m-Stäbe als Gesamtkunstwerk "Standortmitte" in Köln und Bonn sind aber durchaus als Kunstwerke

genehmigungsfähig). Der eigene Geldbeutel setzt den Träumen gewisse Grenzen.

Deshalb wird ein EME-Sked selten auf 160m verabredet. Ein Funkamateur ohne

Antenne ist ein armer Wicht. Da bleibt nur noch Basteln, ARDF oder SWL. Je größer und je höher die Antenne (in Bezug auf die

verwendete Wellenlänge

), um so einfacher fällt das DXen.

Zur Einstimung ein paar Bilder von großen Amateurfunkantennen. Die sind zwar eher die Ausnahme, aber durchaus anzutreffen:

Nebenbei, so sehen große UKW-Antennen aus:

Auf Kurzwelle hatte mal ein Amerikaner einen Dipolwand drehbar auf Eisenbahnschienen aufgebaut. Ein Russe hat mir auf seiner QSL-Karte seine gestockte Rhombusantenne aufgezeichnet. Das Motto mancher Antennenbauer: Wenn die Antenne den letzten Winter überstanden hat war sie nicht groß genug! Wer sich noch an den Woodpecker * der Russen erinnert: die Antenne war 150m hoch und 1000m lang. Da werden dann doch noch Unterschiede zu den Kommerziellen oder Miltärs deutlich.

Übrigens ist nicht die Antenne mit dem größten Gewinn die beste DX-Antenne, sondern die Antenne, mit der ich bei der DX-Station am lautesten ankomme. Die Aussage wird verständlich, wenn man die unterschiedliche Sprungzahl infolge unterschiedlicher Abstrahlwinkel anschaut und dies beim Streckenvergleich mit berücksichtigt. Die Sprungweite beträgt zwischen 1000 und 3000 Kilometer. Jede Reflexion an der Ionosphäre und am Boden ist verlustbehaftet (ca. 0,1db). Da schmilzt der Gewinn einer steil strahlenden Antenne gegenüber einer Antenne mit weniger Gewinn und flacher Abstrahlung schnell dahin. Antennen mit Super-Gewinn haben zudem einen sehr schmalen horizontalen Öffnungswinkel und es ist schwierig, sie genau auf die Gegenstation zu richten.

Wie es auch ein paar Nummern kleiner geht hat unser OV-Mitglied Wulf, DL1DEV am 6. Februar 2002 in seinem Vortrag Urlaubs- und Notfunkkoffer gezeigt.

Aber die Stationsausrüstung ist nur eine Seite der Medaille. Mindestens genau so wichtig sind die funkerischen Fähigkeiten: hören - hören - hören. (Nicht alles was man so hört stellt gute Betriebspraxis dar!) Bei interessanten Gesprächen ich auch gerne einfach mal zu.

So habe ich mal einen Antennentest mitbekommen. Ein Amerikaner mit 3 Antennen übereinander hat getestet. Dabei kam heraus, daß die mittlere und obere Antenne zusammen schon so gut waren wie mit der unteren Antenne zusammen.

Bei einem anderen Test zwischen Südamerika und Schweden hat sich gezeigt, daß ein QSO mit 100 Watt auch noch mit 10 Watt (und 1 Watt?) aufrecht erhalten werden konnte.

Fasziniert war ich auch von einem rag-chew zwischen zwei offensichtlich älteren OMs: Spürst du auch schon, daß du älter wirst? Hm, ja. Früher konnte ich den 60m-Mast in einem Zug hoch klettern, heute muß ich in der Mitte verschnaufen. Es ging auch noch um Schwerlastkräne (800t? Naja, da fängt das Spiel an) und um die Bergung des sowjetischen Atom-U-Bootes KURSK.

Im Pile-Up mit einem Deutschen in Liberia habe ich mal ganz unmotiviert außer 59 noch Grüße aus Duisburg bestellt. Ich wurde ganz aufgeregt aufgefordert zu warten. Ob ich wohl telefonische Grüße an die Eltern in Duisburg bestellen kann? An der Telefonnummer erkannte ich, daß die Eltern in Beeck wohnen. Die Herzogstraße war nur 2 Querstraßen entfernt. Statt eines Telefonats habe ich die Eltern sofort aufgesucht. Die Pantoffel flogen, "Vater, den Wagen!". Minuten später waren die Eltern mit mir an der Station. Ein tolles Weihnachtsgeschenk für alle Beteiligten.

Geduld und Ham-Spirit sind also gefragt. Wenn es mal nicht sofort klappt, die nächste QSB-Phase abwarten, in der die Gegenstation laut wird. Das ist der richtige Zeitpunkt, selbst zu rufen. Und wenn der Skip mal wirklich nicht hinhaut, dann warte ich auf den nächsten Tag. Da ein Hobby Freude bereiten soll, sollte man die Ansprüche gegebenenfalls etwas runter schrauben. Aus der Stadt heraus wird man mit einem relativ kurzen Draht und einem Antennenanpaßgerät kaum auf 160m ein "full house" (alle 338 DXCC * -Gebiete) schaffen. Unter eingeschränkten Bedingungen sind da 100 DXCCs schon eine tolle Leistung. Also realistische Ziele setzen und sich über die Erfolge freuen. Dabei ist es ratsam, mit dem Sonnenfleckenzyklus zu arbeiten. Also im Sonnenfleckenminimum die langen Bänder und im Sonnenfleckenmaximum das 10m-Band abgrasen. Nach einem QSO mit einem seltenen DX mache ich QRT (natürlich nicht während eines Contestes mit der Chance auf mehr DX). Besser kann der Tag nicht werden!

Mit einem Vertikaldipol habe ich erreicht:

214 bestätigte DXCC-Länder SSB,

111 bestätigte DXCC-Länder 40m SSB

Tabelle

QSLs

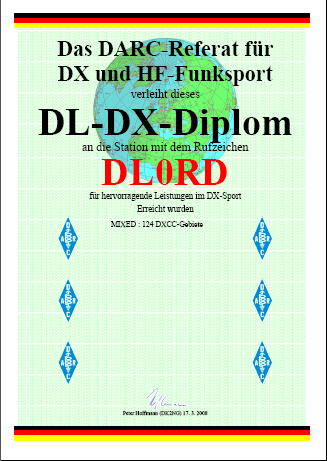

DL-DX-Diplom

Peter, DJØGD aus Moers hat mit einer einfachen Groundplane-Antenne und mit QRP 278 DXCCs bestätigt.

Das als Ermutigung, DX auch mit einer kleinen Station anzugehen. Mehr als 338 DXCCs gibt es auch

mit der größten Antenne nicht zu arbeiten. Der Aufwand für den immer einfacheren

Erfolg auf Grund der Stationsaufrüstung beim DXen steigt überproportional.

Wer genaue Informationen zu den Prefixen sucht und zur Rufzeichenverteilung innerhalb der Länder, der sollte bei AC6V (sk) nachsehen. Dort wird man feststellen, daß eine Ø im Rufzeichen nicht unbedingt eine Clubstation kennzeichnet (der Ausdruck liegt bei mir neben der Station).

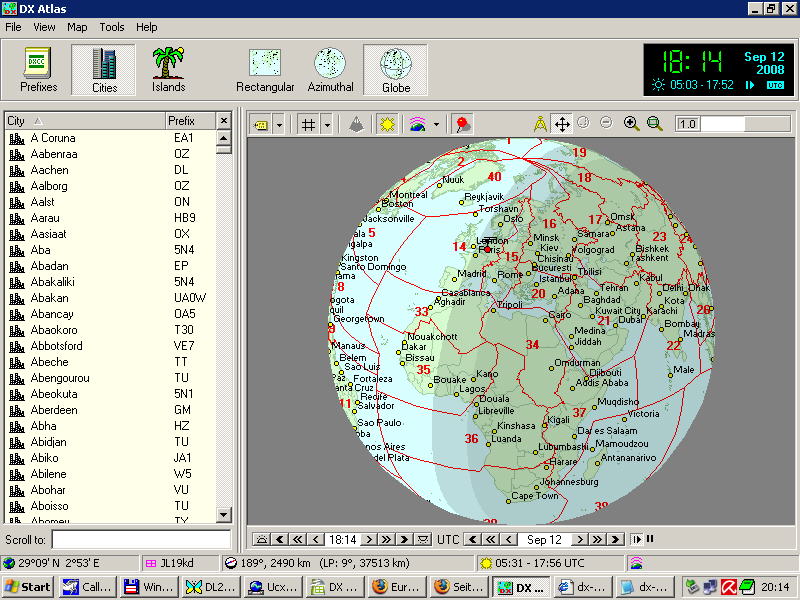

Stellvertretend für viele ähnliche Programme möchte ich hier DX Atlas * von VE3NEA vorstellen

Man kann sich aber auch bei Google Earth eintragen: http://www.qslnet.de/member/hb9tlk/hamweb.html *

Unter http://www.hamatlas.eu/Gg/KML_en.htm * finden sich

"HAM’s treasury files" zur Einbindung in Google Earth. Damit wird Google Earth zum Amateurfunkatlas.

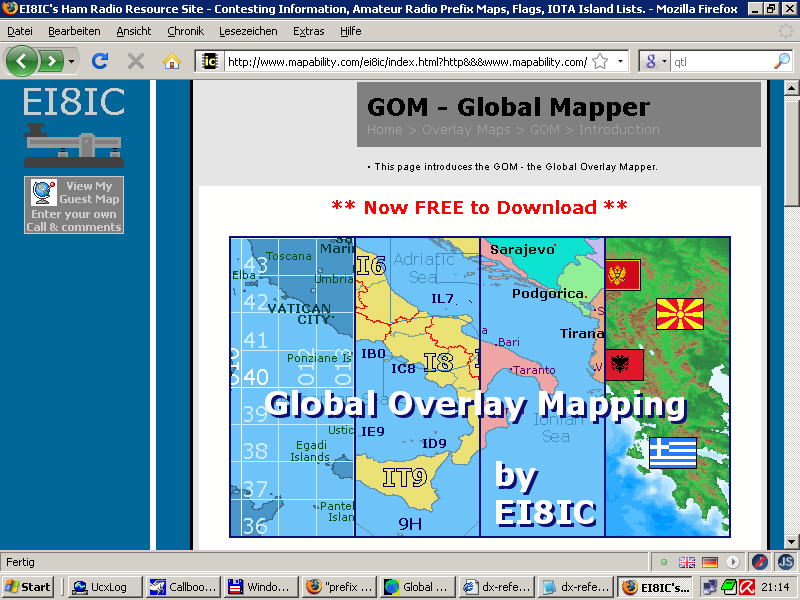

Die schönsten Farben aber hat Global Overlay Mapper * von EI8IC.

Vor der Installation muß .NET installiert weden. (Verzeichnis GOM)

- Ausbreitungsbedingungen

Die Beobachtung der Bakenfrequenzen gibt einen schnellen Überblick der aktuellen

Ausbreitungsbedingungen. Da jede Bake nacheinander mit 3 verschieden Leistungen sendet, weiß man

genau, welche Bänder wohin geöffnet sind und wo man selbst gehört werden sollte.

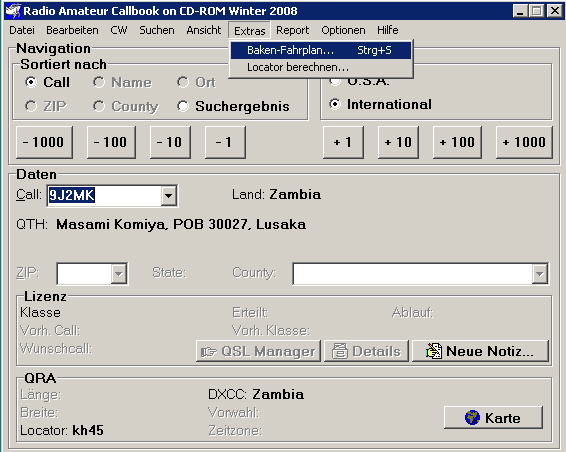

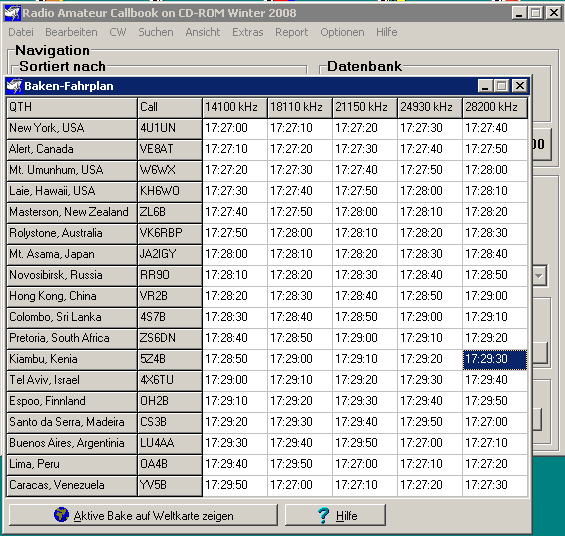

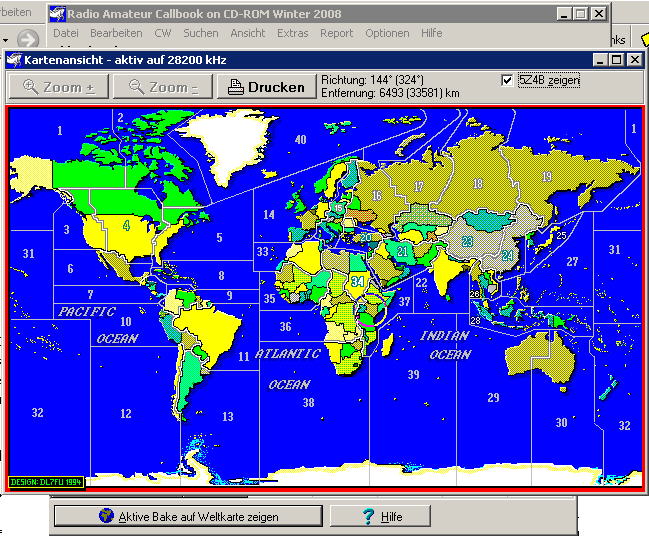

Als Hilfsmittel zur Bakenbeobachtung bietet sich der Bakenfahrplan des Radio Amateur Callbooks * an. Nach Aufruf des Callbooks klickt man "Extras" und dann "Baken-Fahrplan..." an.

es erscheint der Bakenfahrplan mit der markierten gerade aktiven Bake:

Baken-Fahrplan

nach einem Klick auf "Aktive Bake auf Weltkarte anzeigen" erscheint eine Weltkarte, auf der die gerade aktive Bake angezeigt wird

Weltkarte mit aktiver Bake

Tipps: Die CD erhält man umsonst, wenn man dem Callbook neue Rufzeichen-Infos schickt. Die eigenen Infos können auf der Homepage über den Menuepunkt "Updates" geändert werden.

Von Knut Najmann, DJ1ZN * gibt es das Programm beaclock-m-win.exe

Bildschirmfoto beaclock-m-win.exe (Zeitablauf verkürzt)

Hier gibt es eine

Bauanleitung für eine DCF77-Bakenuhr mit 2-zeiligem LC-Display * von DK1RM

Fertige Uhren gibt es von DJ9PK hier *

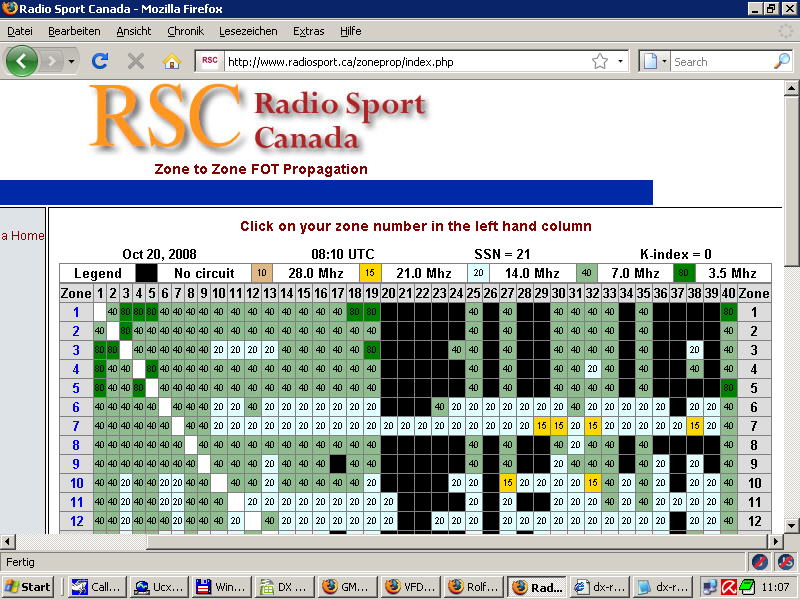

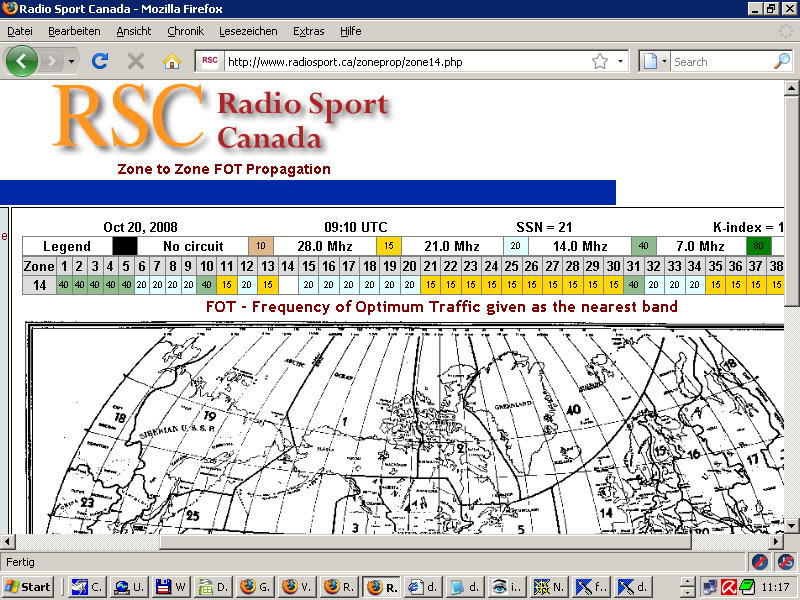

Radio Sport Canada bietet eine Zone to Zone Vorhersage * für die Frequenz mit den optimalen Bedingungen für Funkverbindungen zwischen den 40 Zonen mit stündlichen Update an:

Nach dem Anclicken der Zone 14 erscheint folgendes Bild:

Die Tücken des Kurzwellenfunks: es geht nicht jederzeit alles auf allen Frequenzen. Die Ausbreitungsbedingungen ändern sich mit

Ausreißer von diesen Daumenregeln sind jederzeit möglich. Das macht natürlich auch mit den Reiz des KW-DXens aus. Man muß die Ausbreitungsbedingungen wirklich beobachten. Das macht dann aber auch mehr Freude als eine gespeicherte Nummer mit einem Handy anzurufen oder im Internat per IRC zu chatten.

Darüber hinaus sind die Ausbreitungsbedingungen auch abhängig vom eigenen Standort: Antennenhöhe über Grund, Einflüsse durch

Dabei ist keine Funkstrecke wirklich stabil. Gasatome und Moleküle werden durch extremes Ultraviolett und Röntgenstrahlung der Sonne ionisiert. Intensitätsschwankungen und Störungen des Erdmagnetfeldes beeinflussen die Anzahl und Dichte der freien Elektronen in der Ionosphäre und damit die Fähigkeit, Kurzwellen von der geraden Ausbreitung abzulenken. Infolge von Mehrfachausbreitung muß man immer mit Fading (QSB) rechnen. Die Signalstärke kann dabei von sehr laut bis kaum hörbar schwanken.

Wenn die Kurzwelle tagsüber mal wie ausgeschaltet wirkt, hat der Mögel-Dellinger-Effekt hat zugeschlagen.

Vom DARC-Server stammt DL1VDL's kleines Funkwetterlexikon

Zum gleichen Thema hat Thomas, DG8FBV eine interessante Seite

Begriffserklärungen aus dem Bereich des ´Funkwetters´ und Ausbreitungsvorhersagen für Kurzwelle ins Netz gestellt

Vom ARRL-Server stammt Understanding Solar Indicies

Das cqDL * brachte einen lesenswerten Fortsetzungsartikel

(6/08/414ff, 7/08/481ff, 8/08/565ff, 9/08/639ff und 10/08/720ff)

über den Einfluß der Sonne auf die Funkausbreitung.

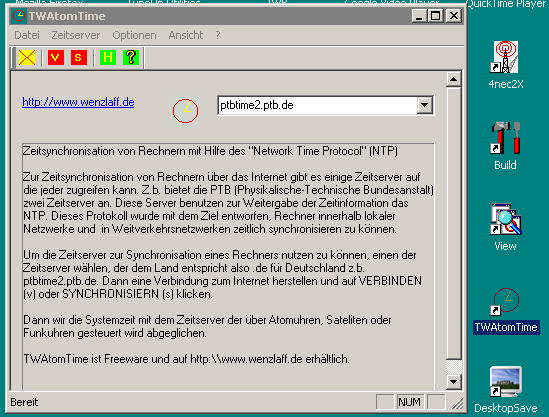

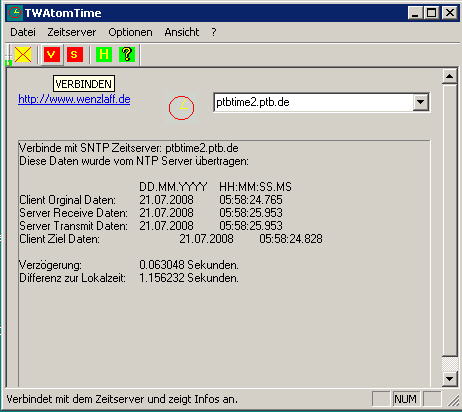

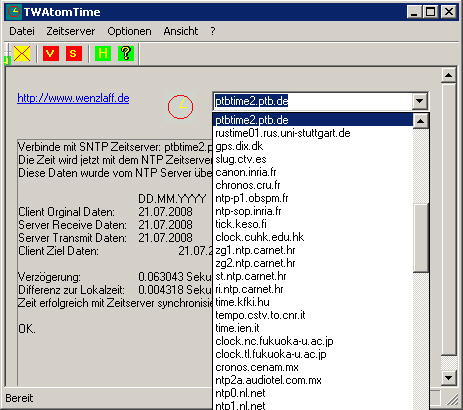

Der Rechner sollte über eine genaue Zeit verfügen. Das kann man mit einer

speziellen Funkuhr für den PC erreichen oder über ein kleines

Programm, mit dem der Rechner über das Internet mit

einer Atomuhr synchronisiert werden kann:

Bildschirmfoto TWAtomTime Programmstart

Bildschirmfoto TWAtomTime Verbindung mit Zeitserver

Bildschirmfoto TWAtomTime Synchronisation mit Zeitserver

Bildschirmfoto TWAtomTime Auswahl des Zeitservers

Ab Windows 2000 ist eine Zeitsynchronisierung über das Internet im Betriebssystem enthalten. Dazu in der

Tastleiste die Uhrzeit mit links doppelklicken, Intenetzeit auswählen und jetzt aktualisieren anklicken.

Die exakte PC-Zeit ist ja z. B. auch bei Verwendung eines Logbuchprogramms nötig. Wenn

das QSO nicht sofort (d. h. nur kleine Zeitabweichung von QSL-Angabe und Log) gefunden wird, kommt

sonst im besten Fall die QSL mit dem Vermerk NIL

zurück. Wahrscheinlich aber wandert sie einfach in den Papierkorb als Versuch, für ein nicht

stattgefundenes QSO eine QSL zu ergattern. Mit steigender QSO-Anzahl sinkt wahrscheinlich die

Bereitschaft, ein Log umständlich zu durchsuchen. Bei falsch angebendem Datum hat man

wirklich keine Chance mehr auf die begehrte QSL. Übrigens besteht in Deutschland keine

Logbuch-Pflicht mehr. Es wird von fast allen Funkamateuren aber freiwillig im eigenen Interesse

geführt. Manchmal wird auf das Loggen von Mobil-QSOs verzichtet. UTC berücksichtigt die

Schaltsekunde, GMT nicht. Der Unterschied ist also gering.

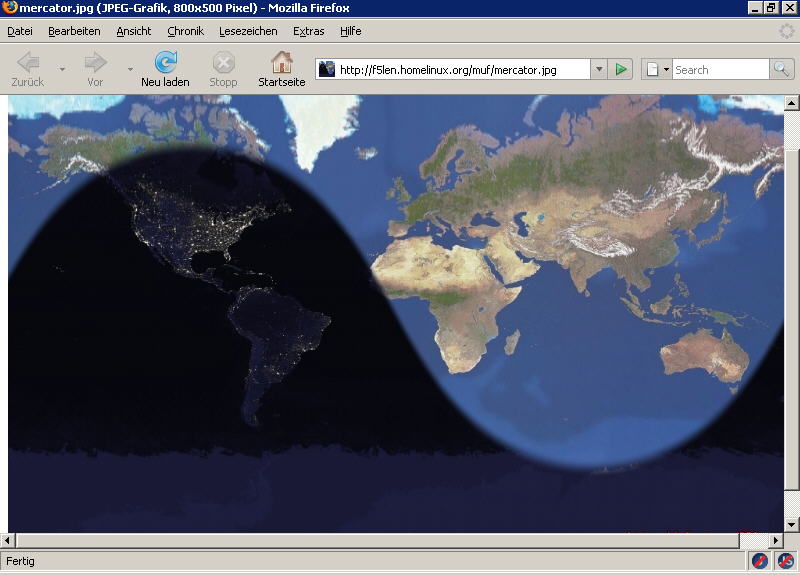

Hier möchte ich auch auf die Möglichkeit des Greyline-DXens aufmerksam machen.

Dabei geht es um die ausgezeichneten Ausbreitungsbedingungen entlang der Dämmerungslinie.

Früher gab es mal ein mechanisches DX-Edge mit einem ganzen Satz verschiebbarer Plastikscheiben. Heute gibt es die elektronische Version im Internet:

Greyline-DX mit dem Internet

Die Dämmerungszone trennt das Tageslicht von der Dunkelheit. Die Ausbreitung entlang der Dämmerungszone ist sehr effizient.

Ein wichtiger Grund hierfür ist, daß die D-Schicht, die HF-Signale absorbiert, rasch auf der Sonnenuntergangsseite verschwindet,

und noch nicht auf der Tagesseite aufgebaut werden konnte. Funkamateure und Kurzwellenhörer

haben zu verschiedenen Gebieten der Welt durch die Überwachung dieses Bandes

ausgezeichnete DX-Möglichkeiten, da es sich rund um den Globus bewegt.

Weitergehende Informationen über die Ausbreitungsbedingungen finden sich auf der Webseite

http://dx.qsl.net/propagation/ * (Danke Heinz, DL6GZ für den Link)

Wo wir schon mal bei den Ausbreitungsarten sind, hier noch eine Auflistung:

- das QSO

Funkamateure sind nicht gleichmäßig auf dem Globus verteilt. Manche abgelegenen

Inseln werden vielleicht nur alle paar Jahre mal aktiviert. Amateurfunk ist in manchen

Ländern auch verboten. Albanien und China waren vor Jahren nicht auf den Bändern zu

hören. Zur Zeit warten alle DXer sehnsüchtig auf Nord-Korea. Es gibt "Most-Wanted"-Listen

- je weiter oben ein DXCC-Land steht, um so größer wird der Andrang sein.

DX-Peditionen suchen sich ihr Ziel oft unter Berücksichtigung dieser Liste aus, um

möglichst viele DXer zu einem neuen Land zu verhelfen.

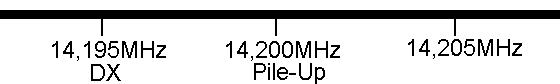

Bei großem Andrang wird häufig "split" gearbeitet: Die DX-Station sendet auf einer

Frequenz und hört auf einer anderen Frequenz. Dabei muß natürlich sichergestellt

sein, daß auch die Split-Frequenz frei ist.

14,195 MHz +_ 5kHz ist nach Empfehlung der IARU Region 1 für DX-Peditionen vorgesehen. Der Effekt ist klar: alle können die

DX-Station störungsfrei hören und so soll für einen möglichst schnellen

Betrieb gesorgt werden. Wer vor dem Rufen nicht lange genug zuhört und auf der Frequenz der

DX-Station ruft, wird dann mit Zwischenrufen wie SPLIT, UP, QSX 5, 5 UP auf seinen Fehler aufmerksam gemacht.

Es kann natürlich auch sein, daß vom vorigen Betrieb noch der Split-Knopf für die Aktivierung des

2. VFO gedrückt ist oder der Clarifier (Rit) eingeschaltet ist. Daher ist es günstig, wenn man die Station immer mit den

gleichen Einstellungen ausschaltet.

Bei einem großen Pile-Up wird aber nicht eine Frequenz sondern ein Frequenzband von 5-10 kHz

genannt. Damit wird der Empfang auch für die DX-Station etwas einfacher. Das Pile-Up wird

entzerrt. Die richtige Taktik hier ist: irgendwo innerhalb der angegebenen Frequenzen rufen -

irgendwann wird die DX-Station "vorbeikommen". Wozu aber ein Frequenzversatz von bis zu 50kHz

gut sein soll, hat sich mir bisher nicht erschlossen. Solche QSOs sollten meiner Meinung nach

als nur Crossband-QSO gewertet werden. Verschiedentlich habe ich auf 20m DX-Stationen beobachtet,

die unterhalb der eigenen Frequenz hören. Das ist ziemlich unverständlich: da auf den

oberen Bändern in USB gesendet wird, muß man

damit rechnen, daß das Pile-Up bis an die eigene QRG herankommt.

Eine andere Art das Pile-Up zu entzerren besteht darin, die Stationen nach der Zahl im

Rufzeichen oder nach Kontinent/Land getrennt aufzurufen.

Häufig wird empfohlen, vor dem eigenen Anruf stur 7 Sekunden zu warten, um das Pile-Up zu knacken.

Manchmal ist die DX-Station aber so schnell, daß man mit dieser Technik nie um Zuge kommt.

Gute Log-Programme bieten nämlich einen DX-Peditions-Modus an, bei dem das nächste Call

bereits vorgeloggt werden kann. Ein möglicher Grund könnten natürlich auch zusätzliche

Empfänger etwa nach folgendem Muster sein:

Die DX-Station muß aber immer sicherstellen, wem der Rapport gilt.

Sonst ist der Frust groß, wenn man nicht weiß, ob man ein gültiges QSO geführt hat!

Angenehm sind auch die DX-Stationen, bei denen man weiß, was sie vorhat.

Manche DX-Station verlangt "2 letters only". Dann dürfen nur die beiden letzten

Buchstaben vom Suffix angegeben werden. Das ist eigentlich illegal. Unser Rufzeichen dient zur

Identifizierung. Das ist mit 2 Buchstaben nicht möglich. Außerdem ist das Verfahren

höchst ineffizient. Wenn die DX-Station 2 Buchstaben aufnehmen kann, kann sie auch das

gesamte Call aufnehmen. So muß der Rest des Calls erfragt werden und es besteht immer noch

die Möglichkeit, daß eine andere Station mit dem gleichen Suffix mit ruft. Andere

DX-Stationen dagegen verlangen "full call". Entweder werden nun die gehörten Stationen einzeln abgearbeitet oder die DX-Station legt

sich eine Liste an und ruft danach auf. Auf jeden Fall ist es wichtig, vor dem eigenen Anruf genau die

Arbeitsweise zu studieren und sich daran zu halten. Das eigene Call darf maximal 2 mal gegeben

werden. 20 Minuten den eigenen Suffix zu brüllen hat mit DXen nichts zu tun. Besser kann man

sich nicht blamieren. Auch wenn MØURX schreibt "Amateur Radio is a full contact sport" - er meint es anders!

Es mag ja letztendlich erfolgreich sein (hoffentlich erhält er einen 00-Rapport) - ich finde es einfach widerlich.

Wirklich lächerlich und ärgerlich wird es, wenn solch ein Brüllaffe (etwas freundlicher: Krokodil mit großer

Klappe und kleinen Ohren) angerufen wird, um endlich Ruhe zu bekommen und der dann nicht

mitbekommt, daß er dran ist. Solche Egoisten und Möchtegern-DXer erhalten von mir eine kurze eMail.

In einem Pile-Up haben Namen, QTH, Stationsbeschreibung usw. nichts zu suchen. Es kostet nur

Zeit und bringt andere Stationen um das QSO - es ist nicht fair und gegen den Ham-Spirit. (In CW wird nur 5nn tu gegeben) Wer

dann noch nach dem Rufzeichen oder dem DXCC fragt, hat sich selbst als unfähig disqualifiziert.

Wenn ich das Rufzeichen nicht gehört habe, kann ich auch kein QSO mit der Station gehabt

haben. Das DXCC kann ich bei auch bei einem Sonder-Prefix selbst herausfinden (Callbook,

Logbuch-Software, Internet, Listen). Ärgerlich auch, wenn eine 10-tägige DX-Pedition

von einer Station 10 mal auf einem Band in der gleichen Modulationsart gearbeitet wird. Solche

Sicherheits-QSOs kann man sich bei Online-Logs auf jeden Fall sparen. Diese Lids haben keine QSL

verdient. Man sollte ihnen wie den Brüllaffen eine Karte "THIS IS NOT A QSL! You are a Lid. No QSO with DK8JB!" schicken.

Ein Dupe-König hat 58(!) QSOs mit einer DX-Station geführt - auf einem Band in SSB.

Ich habe nichts gegen einen täglichen DX-Sked. Aber doch nicht mit einer auf 10 Tage

befristeten DX-Pedition! Wenn wirklich häufig ein zweites QSO notwendig wird, um sicher zu sein,

daß man im Log ist, muß die DX-Station ihre Betriebsabwicklung dahingehend verbessern,

daß man sicher ist, auch geloggt zu sein.

Hier die nicht ganz ernst gemeinten Rules for DXing or How to have more FUN on the Bands.

Ein Mittelding zwischen selbst rufen und jagen stellt die Teilnahme an einem DX-Netz dar.

Man meldet sich bei der Netzkontrollstation an und wird irgendwann aufgerufen, die

gewünschte DX-Station anzurufen. Eine recht langwierige und langweilige Prozedur. Für

weniger geübte OPs speziell auf der DX-Seite ist es eine Möglichkeit, ein

Pile-Up zu verhindern. Wer es mal mit einem Netz versuchen will, hier eine Tabelle von AC6V:

http://www.ac6v.com/nets.htm *

Eine Besonderheit sind Contest-QSOs. (Einen Contest-Kalender findet man auf dem DARC-Server

unter http://www.darc.de/referate/dx/cqdlcont/fgdcc.htm *

Da werden nur beidseitig Rufzeichen, Rapport und Seriennummer (oder je nach Ausschreibung das Alter, der DOK,

Ausgangsleistung, CQ-Zone, das Jahr der Erstlizensierung usw.) ausgetauscht. Kurz und schmerzlos

sozusagen mit ausgezeichneten Möglichkeiten, ein neues DXCC zu arbeiten. Immer wieder

verblüffend ist aber, wenn sich plötzlich zwei Stationen um eine Frequenz streiten.

(I am for 2 hours on this frequency!) Im Eifer des Wettbewerbs wird da wohl vergessen, daß

sich die Ausbreitungsbedingungen ändern können. Stationen, die sich vorher nicht

hören konnten, stören sich plötzlich. Ein anderer Grund kann natürliche auch

eine in eine andere Richtung gedrehte Richtantenne sein. Der Ham-Spirit sollte da eine Lösung

ermöglichen. Vorbildlich in solch einem Fall sind Stationen aus dem Heimatland des Fair-Play.

Achtung: Da heutzutage die eingereichten Logbücher per Software abgeglichen werden, sollte man

nicht nur 1 QSO mit einer interessierenden Station im Contest machen. Als sogenanntes Unique-Call

gibt es Strafpunkte für die andere Station. Die Teilnahme an einem Contest verlangt heute mehrere QSOs!

Häufig werden extra DX-Peditionen anläßlich

eines Funkwettbewerbs organisiert. Es ist ja auch etwas Besonderes, auf der anderen Seite eines Pile-Up

zu sitzen. Dabei verhilft ein Blick in die Ergebnislisten und das Wissen um die eigenen Möglichkeiten

durch Teilnahme in einer geeigneten Klasse ggf. zu einer guten Platzierung. Für diese Expeditionen werden teilweise

unglaubliche Anstrengungen ( BS7H) *

Rockall, EU-189 *

unternommen. Hämische Bemerkungen (z.B. im DX-Cluster:

worst dx-pedition ever; holliday? no ears, last log-upload yesterday) sind unverschämt und

vollkommen unangebracht. Man kann sich die Umstände des Betriebs kaum vorstellen. Eis,

Wirbelstürme, Gewitter, nur stundenweise verfügbarer Strom, Spannungsschwankungen, plötzlicher Stromausfall -

die ganze Palette eben. Auf der Internetseite

http://it.youtube.com/ * kann man unter dem Stichwort "DXpedition" ins Netz gestellte Videos finden.

I2YSB hat auf seiner Internetseite http://www.i2ysb.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 *

unter dem Menupunkt I2YSB Movie DXpeditions Videos seiner DX-Peditionen ins Netz gestellt.

Wem irgend etwas an einer Expedition nicht paßt, dem kann ich nur raten, auf ein QSO und die QSL

zu verzichten, die anderen nicht zu behindern und selbst etwas besseres zu organisieren und viel Geld dafür auszugeben.

1983 wurde die Spratley-Expedition sogar beschossen - es gab Tote. Das

Kurzwellenpanorama von Radio Österreich International

berichtete zum 10. Jahrestag der Katastrophe.

Die VU4RBI / VU4NRO-Expedition hat Weihnachten 2004 z.B. nach der

Tsunami-Katastrophe sofort von Expeditions-Betrieb auf Katastrophenfunk umgestellt. Die

indischen Behörden waren von der Leistungsfähigkeit des Amateurfunks tief beeindruckt. In der Folge wurden sogar Gastlizenzen für VU4 vergeben (militärisches Sperrgebiet).

Wenn DX-Peditionen anläßlich eines Contestes unterwegs sind, kann man sie auch vorher und oft auch

nachher arbeiten - die Station muß ja getestet werden. Allerdings muß man dann mit anderen Calls als im Contest rechnen. (Landeskenner/Heimatcall).

Um sich auf das zu beantragende Rufzeichen LX1A für einen CW-Contest zu einigen,

hat man beim BCC mal einen Abend gebraucht. Das Rufzeichen sollte schnell zu geben sein und gut

verständlich sein. G3SXW schreibt in seinem Buch "Up two - Adventures of a DXpeditioner" *:

I used to spend evenings just sending call-signs on my keyer and listening to the side-tone. The call-sign had to be EP2 plus two letters. I chose EP2IA as beeing the snappiest-sounding at high-speed. ...

Natürlich ist der Andrang zu Beginn einer DX-Pedition groß. Zum Ende hin hört

man die Station oft flehentlich CQ rufen. Dann haben auch kleinere Stationen eine gute Chance auf

ein QSO. Wer auf ein spätes QSO hofft, lebt mit dem Risiko eines vorzeitigen Abbruchs wegen schlechtem Wetter,

Lizenzentzug, Defekten, politischen Unruhen. Das Gegenteil kann natürlich auch eintreten.

Wegen Schlechtwetter ist eine Abholung nicht möglich und so ist die DX-Pedition dann

länger als angekündigt zu arbeiten. DX-Peditionen verfügen heutzutage eine

Webseite. Dort gibt es entweder ein Kontaktformular oder es sind sogenannte Pilot-Stationen

aufgeführt, über die ein Kontakt zur DX-Pedition möglich ist. Ich mache immer

darauf aufmerksam, daß ältere Geräte oft nur weniger als 5 kHz Frequenzversatz

ermöglichen.

Auch wenn man bezüglich der DXCC-Anerkennung einer Station durch die ARRL *

nicht sicher ist gilt die Devise: work first, worry later. Gründe für die

Nichtanerkennung können fehlende oder

unzureichende Lizenzurkunden, Landungsgenehmigungen usw. sein. Dabei herrschen ja nicht überall

verwaltungsmäßig paradiesische Zustände. Wer soll/darf/kann einem UNO-Soldaten

oder einem ICRC- * oder IFRC- *

Mitarbeiter in einem Bürgerkriegsgebiet die Lizenzurkunde ausstellen? Die Lizenz für

ICRC TIM bei meinem Einsatz in Rumänien z.B. hat

der Stadtkommandant von Timişoara handschriftlich auf einem Stück Papier erteilt. Neulich

wurde die Legalität der D9D-DX-Pedition nach Tok Is. (IOTA *

AS-045) von Japanern angezweifelt.

Recht merkwürdig aber auch die DXCC-Anerkennung durch die ARRL. Dafür gibt es zwar

genaue Regeln. Aber was macht es für einen Sinn, ein Riff von der Liste zu

streichen und ein anderes Riff aufzunehmen? Wenn Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen

werden oder sich ehemalige Teilstaaten unabhängig erklären (und von der UN anerkannt werden), ist die Aufnahme als neues

DXCC nötig. Aber ein neues DXCC mit GPS-Daten und der Abstandsregel zu suchen finde ich schon komisch.

Ich könnte gut damit leben, wenn die DXCC-Liste nur alle von der UN anerkannten Staaten

umfassen würde. Was haben ein paar Felsspitzen im südchinesischen Meer auf der

DXCC-Liste zu suchen? Oder irgend eine antarktische Insel, die nur alle 20 Jahre mal aktiviert

wird oder wegen fehlender Erlaubnis einer Fischereibehörde nicht aktiviert werden darf? Wann kommt die DXCC-Anerkennung

von Kosovo? Hat Nord-Cypern jemals eine Chance? Müssen Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint

Eustatius and Bonaire als neue DXCCs anerkannt werden? (Am 12. Februar 2007 wurde eine Vereinbarung

unterzeichnet zwischen den Niederlanden und jede Insel außer Curaçao. Diese Vereinbarung

würde das Ende der Niederländischen Antillen ab 15. Dezember 2008 bedeuten.)

Für alle DXCCs braucht man also nicht nur einen langen Atem sondern auch eine Portion Glück.

Für den einen sind das eher abschreckende und für den anderen eher motivierende Bedingungen.

Bewegen wir uns auf das DXMC (DX Millenium Club) zu? Wie wäre es unter den Umständen

mit einem neuen Diplom WAUN (Worked All United Nations)?

Immer wieder kommt natürlich die Frage nach der weitesten Funkverbindung auf. Mein weitestes QSO habe ich von der Clubstation DLØOM (LØ1) mit Hattingen

geführt. Eine Richtantenne wurde dabei nach Südamerika und die andere nach Japan gedreht. So

kam ein QSO über den langen Weg mit der Nachbarschaft über eine Entfernung von 40.000km

zustande. Der Signalweg war in Folge der Ausbreitung in Sprüngen zwischen Erde und

Ionosphäre natürlich noch um einiges länger. Es gibt Funkamateure, die UKW-Signale

von Raumsonden aufnehmen. Das ist wirklich weit, aber leider kein QSO, hi.

LP-Signale erkennt man an dem typischen Sound (Kathedralen/Echo-Effekt). Im cqDL wurde mal eine

Schirmbildaufnahme eines CW-Punktes gezeigt. 7 Erdumrundungen des schwächer werdenden Signals

waren deutlich auszumachen. Der von DL weitest entfernte Punkt liegt nicht in der Antarktis

sondern südlich von Neuseeland (Antipoden)

DX-Infos

Wer "News" anklickt, findet einen Link zu einer Telnet-Verbindung. Die Anmeldung erfolgt mit

dem eigenen Rufzeichen und "guest" als Passwort. Achtung: die Eingabe von Rufzeichen und Passwort

werden nicht angezeigt! Dafür erscheinen die Cluster-Meldungen sofort.

Das DX-Cluster ist kein Logbuch! Es ist selbstredend auch kein Ort, an dem das eigene

Rufzeichen für die Gegenstation berichtigt wird (14009.3 SM4OTI VK2GDM CALL IS SM4OTI 1150 10-Sep-2008).

Das Cluster ist auch nicht für CQ-Rufe gedacht. Das eigene Call und den Rapport muß

man schon selbst durchbringen. Ansonsten kann man ja gleich QSP-QSOs fahren.

Wenn man ein interessantes DX hört gilt: erst arbeiten, dann ins Cluster einstellen -

sonst kommt man im sich aufbauenden Pile-Up ggf. selbst nicht zum QSO. Aber bitte schön nicht selbst CQ rufen und die DX-Station nach dem QSO mit der eigenen QRG posten in der Hoffnung, andere Stationen (die die DX-Station wollen) anzulocken. Wenn eine DX-Station aber

bereits nacheinander mehrere Mal im Cluster geposted wurde, erübrigt sich eine weitere

Meldung. Was für einen Informationswert hat eine Meldung wie "many tnx for new band"?

Außer den bekannten Betriebs-Abkürzungen, Q-Gruppen, Modulationsbezeichnungen (OLIVIA ist hier kein schöner Name sondern eine Betriebsart! Der Softwareentwickler hat seiner Tochter ein Denkmal gesetzt), IOTA-Referenz-Nummer, US-Staat oder -County (gerne abgekürzt, auch mit vorangestellter Kompaßrichtung, z.B. NCA), Contestnamen usw. kann man im Cluster noch über folgende Infos stolpern:

Manch einer nimmt Anstoß an nicht im Gesetz vorgesehne Rufzeichenzusätze. Dem

kann ich nicht ganz folgen.

Rufzeichenzusätze, die Namen, IP-Adressen, Telefonnummern, Partei- oder Vereinsabkürzungen oder

dergleichen darstellen, sind nicht zulässig.

Sinnvoll wäre vielleicht ein Zusatz

/T (wie Trainee) als Ersatz für die teuren Ausbildungsrufzeichen in der Form DNxabc. In DL

hat jeder Funkamateur das Recht auf Zuteilung eines kostenpflichtigen Ausbildungsrufzeichens und

Nichtlizensierte dürfen unter Aufsicht ohne Ausbildungsrufzeichen Grüße

übermitteln. Da ist der Schritt zu /T doch nicht mehr weit. Wenn das dann noch weltweit einheitlich eingeführt werden könnte...

Hier ist Einsatz der Amateurfunkverbände gefragt.

QSLs

Büro

direkt

via Manager

Noch ein Wort zur eigenen QSL-Karte: Alle QSO-Daten sollen auf der Daten-Seite stehen - auch

das eigene Call. Bei zweiseitigen QSLs sollte zumindest das Call auch auf der Frontseite

stehen (zusätzlich nach Geschmack Name, Anschrift, DXCC, Locator, DOK, Diplome usw.) Das Datum am besten in der

Form TT MMM JJJJ, (z. B. 01 JAN 2008) angeben - das ist weltweit eindeutig.

Hier eine kurze Auswahl der von Managern vorgegebenen Verfahrensweisen, die peinlich genau eingehalten

werden sollten.

GlobalQSL

Hier ein Erfahrungsbericht von DL5XX vom RRDXA (s. a. cqDL 9/08/612)

eQSL

DCL

Der Zugriff auf die Funktionen des DCL ist beschränkt auf autorisierte Benutzer. Das sind

Funkamateure, die in der Vergangenheit ein elektronisches Contestlog für einen der

DARC-Kurzwellenkonteste (WAEDC, WAG, Weihnachtswettbewerb, IARU Reg. 1-Fieldday, 10m-Contest )

eingereicht haben. Wenn Sie noch nicht zu diesen OM's gehören, nehmen Sie doch an einem der o.g.

Contest teil und reichen Sie Ihr Log per E-Mail ein. Einen Testzugang gibt es für das Call DJ9MH

mit dem Passwort 12345. Hier kann man in der Rolle von DJ9MH alle Funktionen ausprobieren.

LoTW

Um die Möglichkeit betrügerischer Einträge in das LoTW zu minimieren, müssen alle QSO-Einträge durch ein von der ARRL erhaltenes digitales Zeugnis unterschrieben werden.

Der Erhalt eines solchen Zeugnisses verlangt einen Echtheitsnachweis der Identität des Lizenzinhabers (USA) oder die Untersuchung der verlangten Dokumentation (Kopie der Amateurfunklizenz und eine Kopie von Ausweis/Reisepaß/Führerschein) durch die ARRL (Nicht-USA).

Diese Kopien müssen per Post geschickt werden an:

Logbook Administration

Von der ARRL entwickelte Software kann zur Umwandlung einer Log-Datei (im ADIF- oder

Cabrillo-Format) in eine digital unterschriebene Datei mit den QSO-Daten umgewandelt werden, die

zum Eintrag ins LoTW vorbereitet wurde

LoTW startete am 15. September 2003 und wird von YAESU gesponsort.

Pop-up-Blocker müssen vor dem Download der Software abgeschaltet werden

Digitale Zeugnisse dürfen bei der Installation einer neuen Software-Version nicht

entfernt werden!

Willkommen beim Logbook of the World (LoTW).

LoTW ist einen neues elektronisches QSO-Bestätigungs-System, welches zur Vereinfachung

und Kostenersparnis bei der Teilnahme an vielen Amateurfunk-Diplom-Programmen entwickelt wurde.

Um LoTW nutzen zu können, muß, man

Mehr ist wirklich nicht zu tun. Denjenigen, die bereits Contest-Logs via eMail eingeschickt

haben, wird die Vorgehensweise bis auf die zusätzliche digitale Unterschrift des Logs

bekannt vorkommen.

Wenn man einmal vom System im LoTW anerkannt wurde, kann man die LoTW-Webseite besuchen und

alle QSOs mit gleichlautenden Eintragungen anderer Stationen sehen.

Die digitalen Zeugnisse gelten jeweils ein Jahr.

Hier eine Powerpoint-Presentation der ARRL von der Internetseite http://www.arrl.org/FandES/ead/materials/videos.html * mit Multimedia-Bücherei.

Diplome

DXCC

DL-DX-Diplom

Und so stellt man sich das DL-DX-Diplom aus:

Der von der Zeitschrift CQ * ausgeschriebene DX-Marathon

steht zwischen Contest und Diplom. Es geht darum, innerhalb eines Jahres möglichst viele DXCCs (338), WAEs (5 zusätzlich) und Zonen

(40) zu arbeiten. Mehr als 383 Punkte sind nicht möglich. Am 1. Januar fängt alles wieder bei 0 an.

Die QSOs werden in einer Tabelle eingetragen.

Clubs

DXen ist also weit mehr als ein QSO mit einer weit entfernten Station.

Es ist einiges an Vorleistung zu erbringen und die Nacharbeit kann einen

auch noch ganz schön beschäftigen.

Der Weg zum Erfolg heißt PEPSI: Patience, Energy, Persistence, Skill, Informaion (Geduld, Energie, Beharrlichkeit, Geschick, Informationen)

Hier noch ein Link zu A, B, C's of Dx: Fundamentals of the Art of DXing * von W5FKX (englisch)

N7NG hat ein Handbuch zu DXpeditioning Basics geschrieben. (englisch)

Von ON4UN und ON4WW stammt das Handbuch Ethics and Operation Procedures for the Radio Amateur (englisch)

ON4WW hat über Betriebstechnik geschrieben, bei dem auch andere Betriebsarten berücksichtigt werden. (deutsch)

Wer CW gerne dem PC überlassen würde, dem kann ich die Software CW-Skimmer * empfehlen. Hier die Skimmer-Internetseite offline.

Vor dem Erlernen von CW sollte unbedingt Die Kunst der Radiotelegrafie von NØHFF zu Rate gezogen werden. (deutsch)

Hier der Link zum Online CW-Lernen: http://www.www.lcwo.net

Internet, PC und Amateurfunk verwachsen immer weiter. Logbücher werden auf dem PC

geführt, Software vereinfacht oder ermöglicht Betriebsarten, Informationen stehen im

Internet bereit und als neue Spielart gibt es EchoLink *:

Die EchoLink-Software erlaubt es lizenzierten Funkamateuren mit anderen Amateur-Station übers Internet zu kommunizieren, unter Verwendung der Voice-over- IP (VoIP) Technologie. Das Programm erlaubt weltweite Verbindungen zwischen Funkstationen, oder zwischen Computer und Funkstationen und erweitert fantastisch die Kommunikationsmöglichkeiten von Amateurfunkstationen. Es gibt mehr als 105'000 registrierte Benutzer in 143 Ländern weltweit!

QSO-Net * funktioniert ähnlich wie Echo-Link, CQ100 ist eine Software um QSOs über das Internet zu

führen, für "Antennengeschädigte" wie auch für alle

Funkamateure, die einfach Interesse an Kommunikation haben, ohne Abhängigkeit von

Ausbreitungsbedingungen, Antennen, Leistung. Statt 59 und QSL via Bureau stehen hier Gespräche im

Vordergrund, in denen es durchaus nicht immer "nur" um Amateurfunkthemen gehen muß.

Hierzu wurde eine graphische Oberfläche ähnlich eines HF Transceivers gewählt wurde .

Es gibt auch einige Verlinkungen zu Relaisstellen oder Simplexlinks, wie es von EchoLink bekannt ist

Noch ein Wort zum DARC * : lizensierte

Nichtmitglieder sind einfach Trittbrettfahrer. Zum Versicherungsschutz bei Teilnahme an

DARC-Veranstaltungen kommt der QSL-Versand, eine anspruchsvolle Clubzeitung und vor allem die

Interessenvertretung (Bundestag, EU-Parlament, Normenausschüsse,

ITU * und

IARU *,

Bandwacht * usw.).

Ohne den wachsamen DARC ging es uns allen schlechter! Der Mitgliedsbeitrag ist wirklich gut

angelegt und wahrlich nicht zu hoch.

mehrfaches synchronisieren kann die Zeitdifferenz verkleinern

http://f5len.homelinux.org/muf/mercator.jpg *

Eine kurze Übersicht über die Ausbreitungsbedingungen der einzelnen Kurzwellenbänder von DJ1SP

Ausbreitung über die Bodenwelle

eine Streuung vom Ende der Bodenwelle in die tote Zone

eine Streuung vom Auftreffen des ersten Sprungs in die tote Zone

die Ausbreitung über den direkten Weg

die Ausbreitung über den indirekten Weg

der erste Sprung landet im Bereich der (normalerweise) toten Zone

kurzzeitige hohe Ionisation der E-Schicht, die UKW-Überreichweiten ermöglicht

UKW-Verbindungen Erde - Mond - Erde

Hier das ganze Referat HF-DX-Funkwetter auf Kurzwelle

Vor dem QSO muß ggf. der Sender abgestimmt werden. Aber doch bitte nicht auf der

Frequenz der DX-Station! Wenn es unbedingt genau auf der DX-Frequenz sein muß bitte mit Dummyload

.

Es gibt zwei verschiedene Ansätze, um an das gewünschte QSO

zu kommen: man kann selbst "cq dx" rufen und dabei ggf. das Zielgebiet

benennen. (Wer nicht ruft, wird nicht gehört) Dabei muß man sich natürlich an die

Bandpläne halten. Wer über eine

Richtantenne verfügt, muß sich je nach den Ausbreitungsbedingungen

entweder für die Richtung des kurzen Weges (das ist meist der Fall) oder aber die des langen

Weges entscheiden. Eine Beamkarte erleichtert dabei die Richtungseinstellung. Als Jäger dreht man über das Band und versucht,

mit rufenden DX-Stationen ein QSO zu machen.

most wanted DXCC (DARC) *

most wanted DXCC (DX Magazine) *

zusätzliche Empfänger

gefunden in einem Aufsatz von N2YO * (englisch) bei UltraDX

NET

NAME

DAY

TIME

UTC

FREQUENCY

NET

CONTROL

10M DX Net

Daily

1430

28.330 MHz

-

247 DX Net

M-F

2100/2400

14.247 MHz

N0JT

14305 DX

Net

Mon - Fri

1300

14.305 MHz

-

Africana Net

Daily

1300 /1800

21.355 MHz

NX5B

ANZA (VK, ZL & Africa)

Daily

0445

21.205 MHz

-

ANZA (VK, ZL & Africa)

Daily

0500

14.183 MHz

-

Arabian Nights Net

Fri

0500

14.250 MHz

JY3ZH

Arkansas DX

Assoc

Sun

0000

3.815 MHz

-

Brazil DX Net

Sat/Sun

18:00/19:00

14.222 MHz

-

Brazil DX Net

Daily

1200/1400

28.430 MHz

-

BRYLA (PY-YLs Net)

Wed

19:00/21:00

14.248 MHz

-

Canada DX Net

Sun

1600

14.173 MHz

-

China DX net

Sat

1300 or

2300

21.410MHz

-

European DX

M,T,W,T,F,S

1500

14.243 MHz

OE6EEG,

4X6DW

Family Hour

Daily

1400-1700

14.245 MHz

-

Family Hour

Daily

1730

21.350 MHz

-

Friendly Caribbean

Daily

1100

14.165 MHz

W2MIG

HI-DX

Daily

0200

14.222 MHz

NI5I

Mexican DX

Daily

0400

3742

XE1PEP

Oceania DX Group

Sat

0330

14.245 MHz

-

Oceania DX Group

Sat

0930

3.620 MHz

-

OKDXA

Sat

2330

3.860 MHz

-

Pacific

Island

Daily

0800

14.315 MHz

V63JC

Pitcarin

Isle

Tues

2330

21.348 MHz

-

Portuguese DX Net

Sat

1000 to 1300

28.480 MHz

-

Portuguese DX Net

Sat

1000 to

1300

21.280 MHz

-

Southern

Cross DX

Daily

1230-1300

14.238.5 MHz

VK6ZAI

& W1FDY

Triple H Net *

Nightly

0700

7.2350 MHz

-

Triple Two (VK9NS)

Sat/Sun

0530

14.222 MHz

-

USA DX

Groupe

Daily

0630

7.240 MHz

W8KLI

YL Pacific

DX

Mon

0600

14.222 MHz

VK9YL

YL Triple Two

Mon

0530

14.222 MHz

-

YL System

Emergency Net

Daily

Sunup to

sunset

14.332 MHZ

DX-Infos gibt es

- in Büchern (eine Auswahl beim DARC-Verlag) *

- in Zeitschriften (z.B.cqDL *, Funkamateur *, CQ *)

- im Deutschlandrundspruch *

- in DX-Mitteilungsblättern (DXMB *, Ohio/Penn DX Bulletin *, 425 DX NEWS *)

- in Callbüchern (z.B. Radio Amateur Callbook *, The QRZ Ham Radio CDROM *)

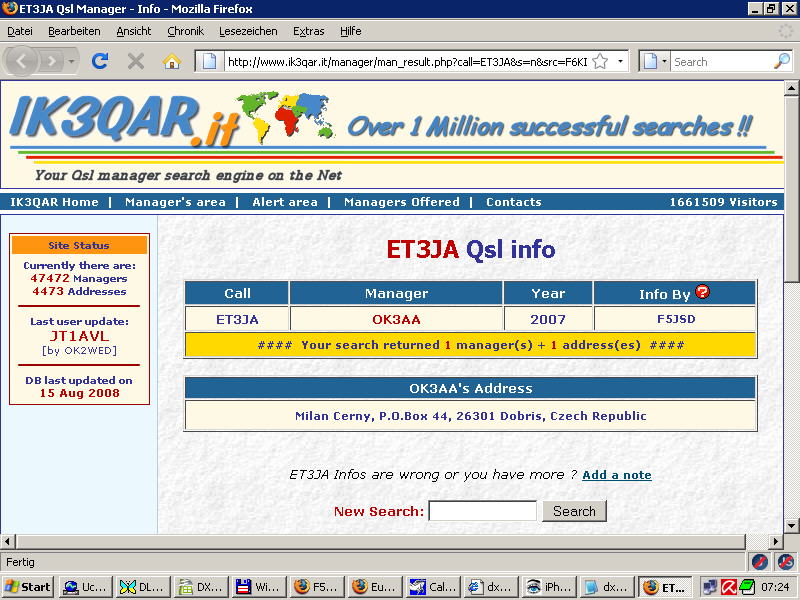

TBA (to be announced) als QSL-Info heißt einfach, daß die Information noch nicht vorliegt und später bekannt gegeben wird.

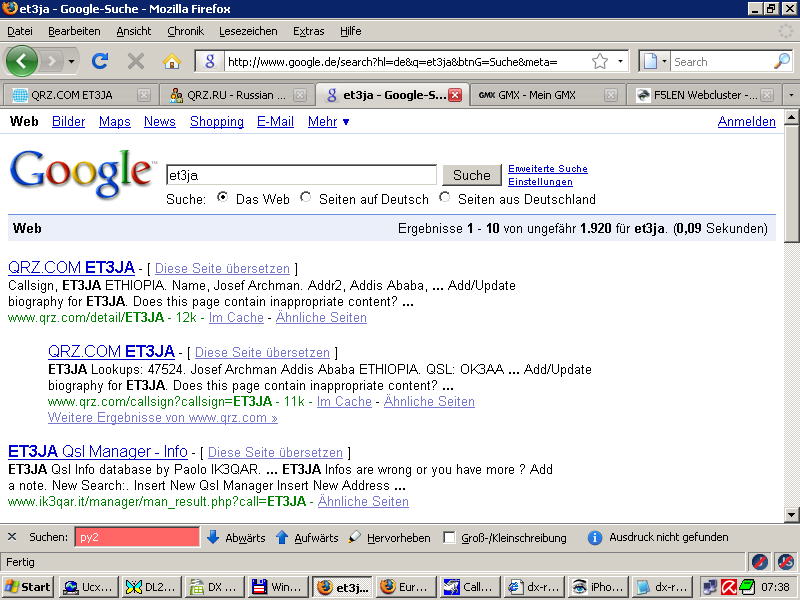

- bei QRZ.COM *

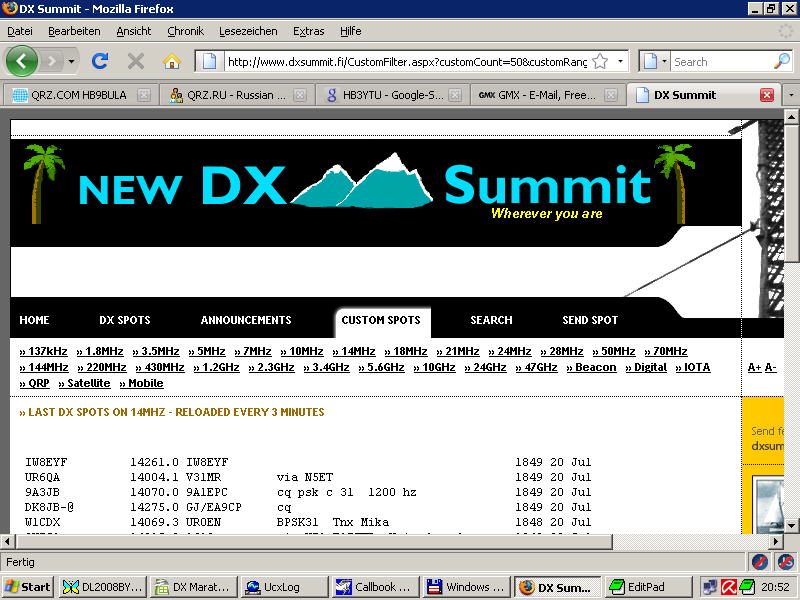

- im DX-Cluster (Zugang entweder über Packet Radio oder Internet) DX-Summit *

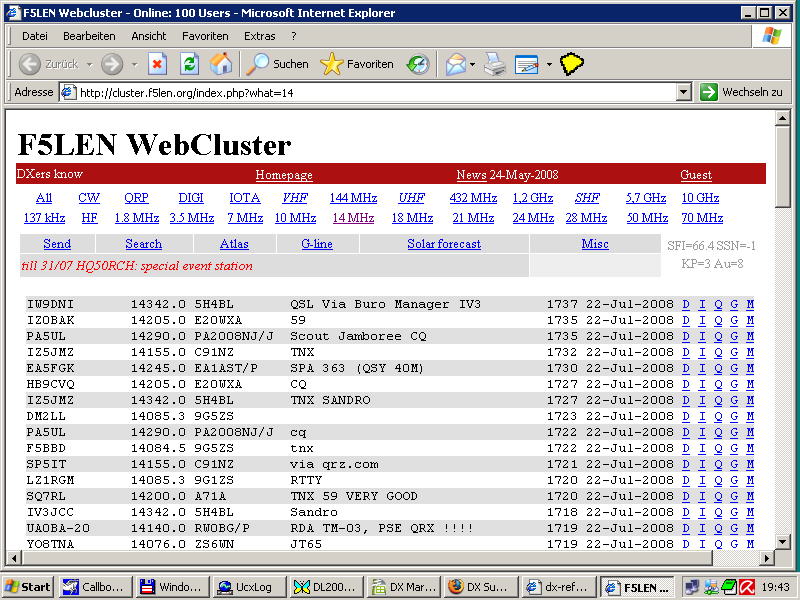

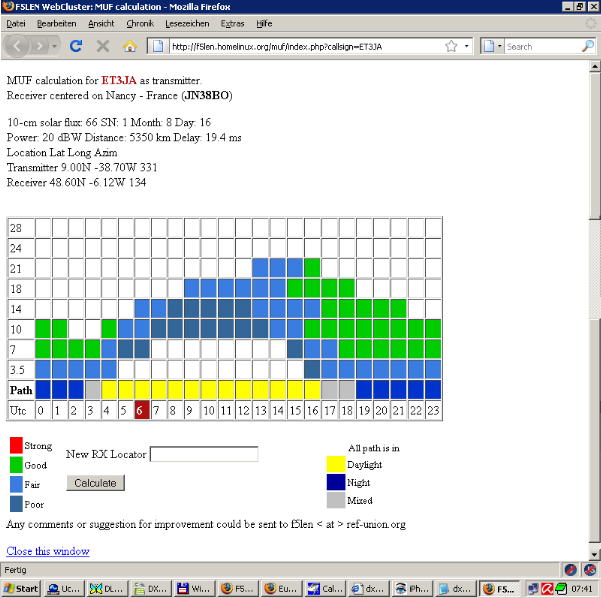

F5LEN *

SM6.SE *

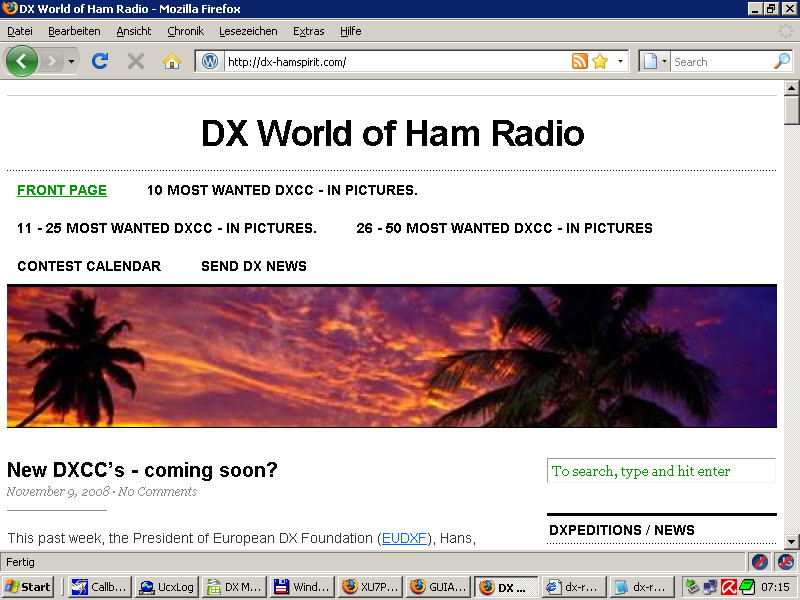

DX World of Ham Radio * (mit tollen Bildern der Top 50 DXCCs)

Internetseite DX-Cluster DX-Summit von OH8X

Internetseite F5LEN DX-Cluster

D DXCC-Info mit Karte

Q QRZ.COM

Die Seite wird demnächst umgestaltet. Hier ein Beispiel *

andere Calls können mit http://www.qrz.com/db/your_callsign aufgerufen werden

G Google

M MUF-Kalkulation

SM6.SE Cluster

DX World of Ham Radio

/P, /M, /MM und /AM sind eben die amtlich vorgesehen Rufzeichenzusätze für

Portabel-, Mobil-, Maritim-Mobil- und Aeronautik-Mobil-Stationen (die im Übrigen nicht

einmal benutzt werden müssen!). Wo steht denn im Amaterufunkgesetz, daß nicht auch

andere Zusätze erlaubt sind? Das Rufzeichen wird durch einen Zusatz weder verfälscht

noch gefälscht. Ein Rufzeichenzusatz sollte einfach als Information im QSO angesehen

werden. Die eindeutige Identifizierung bleibt erhalten. Mit dem vorauseilenden Gehorsam wollen

wir es doch nicht übertreiben. Übrigens wissen die Funkamateure am besten, was für

die Abwicklung ihres Funkdienstes zweckdienlich ist. Meine Meinung sehe ich gestützt durch die Verfügung Nr. 13 / 2005 der Bundesnetzagentur. Unter der Überschrift „Gebräuchliche Rufzeichenzusätze“ heiß es:

- Büro *

- direkt

- via Manager

- GlobalQSL *

- eQSL *

- DCL * (DARC Contest Logbuch)

- LoTW * Logbook of the World der ARRL *

- OQRS Online QSL Request System (Büro-QSL kann online abgerufen werden werden)

Der übliche Weg ist, die QSL-Karten ausgefüllt (Achtung: rot wird z.B. in UA als Beleidigung empfunden) zum OV-Abend

mitzubringen und in die Ausgangsfächer einsortieren. Der QSL-Manager

wird die Karten monatlich zum QSL-Büro des

DARC nach Baunatal schicken. Dort werden die Karten entweder an die Ortsverbände

innerhalb Deutschlands verteilt oder an die anderen QSL-Büros in der

Welt verschickt. Die eingehenden Karten nehmen den umgekehrten Weg. Mit

dem Mitgliedsbeitrag wird unter anderem dieser Service ermöglicht.

Dazu steht in der DARC-Zentrale in Baunatal eine leistungsfähige

Sortiermaschine zur Verfügung. Das QSL-Büro in Baunatal gehört weltweit zu den besten. Der

DARC hat die QSL-Vermittlung in einem QSL-Manager Merkblatt beschrieben.

Wer QSL-Karten über das Büro verschickt, sollte dem Manager und der Vermittlung die Arbeit

so einfach wie möglich machen und alle Hinweise beherzigen. Berichtigungen haben auf einer QSL-Karte nichts zu suchen.

In solch einem Fall ist eine neue QSL-Karte auszufüllen. Bei der Vorlage für ein Diplom

würde die berichtigte QSL-Karte nämlich ggf. als Betrugsversuch eingestuft. Das

wollen wir dem QSO-Partner doch ersparen.

Manchmal wird eine QSL-Karte direkt verlangt. Der QSO-Partner ist dann entweder nicht

Mitglied in einem nationalen Amateur Radio Club oder es gibt in seinem Land gar keinen Club.

Um dann nach einem QSO an die gewünschte QSL-Karte zu kommen, schickt man seine QSL per Post

an den QSO-Partner. Im Briefumschlag stecken dann die eigene QSL, ein SAE

und ein IRC *

(International Reply Coupon, Internationaler Antwortschein, in DL nur noch über das

Internet bestellbar). Internationale Antwortscheine werden zur Bezahlung des Beförderungsentgelts von Vorrang-Standardbriefsendungen ins Ausland (u.a. Postkarten oder Standardbriefen inkl. Luftbeförderung) verwendet.

Man unterscheidet zwischen dem Verkauf von Internationalen Antwortscheinen ausschließlich über die eFiliale und der Einlösung von Internationalen Antwortscheinen in den Filialen der Deutschen Post.

Der Verkaufspreis für einen Internationalen Antwortschein beträgt: 2,00 EUR oder bis

zu 3 US-Dollar. Der US-Dollar wird unter den Funkamateuren der Farbe und Funktion nach auch

Greenstamp (grüne Briefmarke) genannt. So wird das QSO dann richtig teuer.

Der Brief sollte in jedem Falle unauffällig sein, kein Rufzeichen in der Adresse oder im

Absender enthalten und eine leicht beschädigte Briefmarke führt keinen Sammler auf dem

Postweg in Versuchung. Es schadet aber nichts, ein paar abgestempelte Briefmarken (von erhaltenen Direkt-QSLs oder kg-Beutel) beizulegen.

Häufig sammelt der Manager Briefmarken und kann so für seine Tätigkeit etwas

belohnt werden. Auf beide Umschläge gehören auf jeden Fall

Absender und Empfänger. So besteht die Chance, daß der Brief bei Unzustellbarkeit

zumindest zurück kommt. Man ist informiert und der Dollar ist gerettet. Der Rückumschlag muß gefaltet werden. Der Umschlag sollte

mit der Falz nach unten eingelegt werden. So wird er vom Manager nicht aufgeschlitzt.

Auf die innere Seite der Klappe des SAE sollte man das eigene Rufzeichen schreiben.

Das erleichtert dem Manager ggf. die Arbeit. Bei Sendungen in die Tropen kann ein eingelegtes

Wachspapier (Metzgerwachspapier, Sahneabdeckpapier vom Bäcker, Einschlagpapier vom

Käsemann) das Verkleben des Rückumschlags durch Feuchtigkeit verhindern.

Briefe sollten nicht als Einschreiben geschickt und dadurch als potentiell wertvoll markiert

werden. Ich verstehe aber nicht ganz, wie man viel Geld für eine DX-Pedition ausgeben kann und

dann versucht die QSL-Kosten zu senken. Das ist in etwas so, als wenn ich in gefährdete

Gebiete fahre und aus Kostengründen auf Schutzimpfungen und Prophylaxe verzichte. Dem DX-Peditionär

sollte die Freude des Pile-Up auch die QSLs wert sein.

Aus den unterschiedlichsten Gründen wird oft ein Manager eingeschaltet, der die QSLs

vermittelt. Entweder ist der Funkamateur nicht Mitglied in einem Club, oder es gibt im Land

keinen Club oder es ist ein Funkamateur auf DX-Pedition. Wenn der Amerikaner W9OP beispielsweise

als V25OP aus Antigua QRV ist, kommt eine Karte über das V2-Büro mit Sicherheit nicht

an. Die Karte kommt allenfalls mit einem Vermerk wie z.B "unknown" oder "not member" zurück und

hat so das System zweimal unnütz belastet. In diesem speziellen Fall ist W9OP der Manager für seine eigenen Funkaktivitäten von Antigua aus.

Aber das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, den Manager zu kennen. Wer Manager ist, erfährt

man im QSO oder aus oben genannten DX-Infos. Je nach Manager kann man seine QSL über das Büro schicken oder direkt.

Der Manager trägt die anfallenden Kosten oft aus eigener Tasche und verwendet einen

großen Teil seiner Freizeit dazu, den Funkamateuren zu einer QSL zu verhelfen. Wir sollten

ihnen allen sehr dankbar sein und ihm seine Arbeit so einfach wie möglich machen!

Die QSL-Manager von großen DX-Peditionen oder von sehr aktiven OMs freuen sich aber

auch über selbstklebende Briefumschläge. Das spart bei 10.000 oder auch 100.000 Briefen doch einiges an Zeit.

Da hatte jemand die geniale Idee, Log-Daten elektronisch an die Druckerei schicken zu lassen

Der QSL-Druck erfolgt dann gleich mit den QSO-Daten.

Startseite von GlobalQSL

Um Kosten zu sparen, hat man sich die eQSL ausgedacht. Die QSO-Daten werden im Internet in

eine Datenbank hochgeladen und die QSL-Karten automatisch erstellt und bei

eQSL * zur Verfügung gestellt.

Dazu muß man sich auf der Seite registrieren. Die elektronischen Standard-QSLs sind nicht

besonders schön. Wer seine eigene QSL elektronisch versenden will, muß zahlen. Der

Nachteil der ganzen Geschichte: eQSLs werden noch kaum für irgendwelche Diplome anerkannt.

Startseite

Was bietet DCL?

• Diplome beantragen ohne QSL-Karten heraussuchen

• Diplome beantragen ohne Listen schreiben

• System enthält QSO-Daten vieler DARC-Conteste seit 1998 ,WAG ab 2000

• WAE ab 1998 (CW, SSB, RTTY ab 2001), Weihnachtscontest ab 2000, 10m-Contest ab 2004

• Fieldday (CW, SSB) ab 2005

• ein kontrolliertes QSO entspricht formal einer QSL (=QSO-Bestätigung),

• dazu müssen beide Logs vorliegen und das QSO vorhanden sein

• WAE-Diplom, Europa-Diplom, EUDX-Diplom können beantragt werden

• Ausprobieren: DJ9MH Passwort: 12345

ARRL's Logbook of the World (LoTW) System ist ein Verwahrort von Logbuch-Eintragungen von Anwendern aus der ganzen Welt. Falls beide Teilnehmer eines QSOs gleichlautende Einträge im LoTW vornehmen ist das Ergebnis eine QSL, die für ARRL-Diplome anerkannt wird.

ARRL

225 Main Street

Newington, CT 06111

USA

(1) die LoTW-Software runterladen

(2) ein digitales Zeugnis von der ARRL beantragen

(3) dieses Zeugnis zur Unterschrift der ADIF- oder Cabrillo-Datei benutzen

(4) diese so unterschriebenen Dateien via eMail oder über die Webseite hochladen und

(5) eine Bestätigung von KoTW über den Erhalt der Log-Daten erhalten.

- DXCC * DX Century Club (ARRL)

- DL-DX-Diplom * (DARC)

- WAC * Worked All Continents (IARU)

- WAS * Worked all States (ARRL)

- WAZ * Worked All Zones (CQ)

Das klassische DX-Diplom. QSL-Karten müssen zur Prüfung eingereicht werden. Das geht

entweder direkt bei der ARRL, bei einem Prüfer in DL oder auf der HamRadio * in Friedrichshafen am ARRL-Stand.

Zu den Kosten für das Grunddiplom kommen die Kosten für Erweiterungssticker und

Band- und Mode-Versionen des Grunddiploms.

Diese Diplom kann online beantragt werden. QSL-Karten müssen vorliegen, werden aber

nicht geprüft. Es wird an den Ham-Spirit appelliert. Wer sich dann ein Full-House auf allen

Bändern ausstellt, wird wohl auffallen, denn alle Diplominhaber werden mit ihren

Länderständen im Internet veröffentlicht. Der Blick in den Spiegel wird ggf. auch

zur Qual.

http://www.darc.de/referate/dx/fgdxl.htm *

im linken Fenster Meldung (auch SWL)

falls nicht über call@darc.de erreichbar, muß bei Peter Hoffmann, dk2ng@dxhf.darc.de eine PIN angefordert werden

Bandpunkte können im Schritt 4 eingetragen werden.

das Diplom gibt es dann unter Ergebnisse der Sendeamateure als PDF-Datei.

DL-DX-Diplom für DLØRD

Rhein Ruhr DX Association * (RRDXA)

Bavarian Contest Club * (BCC)

German DX Foundation * (GDXF)

European DX Foundation * EUDXF

Süddeutsche DX-Gruppe * (SDDXG)

Northern California DX Foundation * (NCDXF)

Clipperton DX Club * CDXC

Swiss DX Foundation * SDXF

Diplom Interessen Gruppe * DIG